作者:微信小助手

发布时间:2020-06-07T14:09:45

点击上方“五分钟学算法”,选择“星标”公众号 重磅干货,第一时间送达

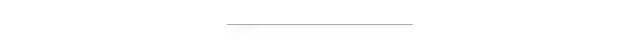

1 关系型数据库与NoSQL

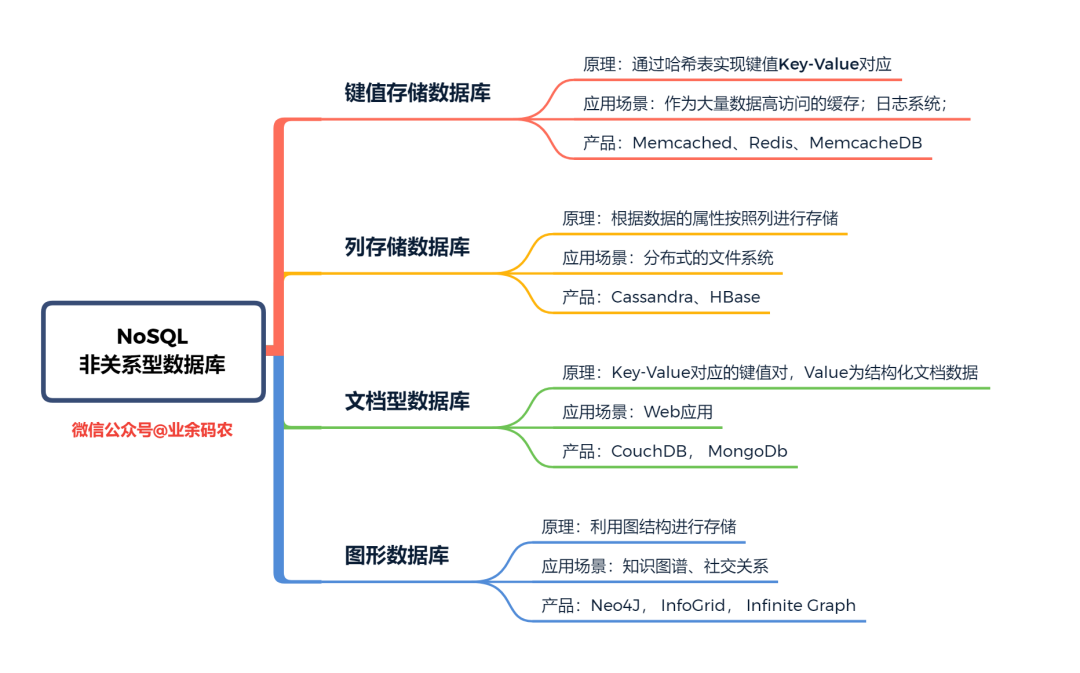

关系型数据库与NoSQL的优缺点对比

关系型数据库与NoSQL的优缺点对比

2 MySQL简介

介绍

逻辑架构

3 MySQL事务

原子性

持久性

隔离性

next-key lock

机制实现的。

next-key lock